Frauen im Sudan: „Wir werden nicht schweigen im Angesicht des Tyrannen” (Alaa Salah)

Clay Ikarus, Revolution Deutschland, Fight! Revolutionäre Frauenzeitung 13, März 2025 – 7 Min. Lesezeit

Tausende Stimmen antworteten 2019 auf dieses Versprechen der Aktivistin Alaa mit „Thawra!“ (Arabisch für „Revolution!”). Heute herrscht im Sudan seit fast 2 Jahren ein erbitterter Krieg, der die ganze Bevölkerung in Angst und Schrecken hält. Gerade Frauen und Kinder leiden unter der aktuellen Lage. Zuletzt erschütterten die Berichte über einen Massensuizid sudanesischer Frauen aus Angst vor sexueller Gewalt die Medien. Doch wie kam es dazu und wie kann der Kampf um Befreiung aussehen?

Ein kurzer geschichtlicher Abriss

Die Geschichte des sudanesischen Bürgerkriegs begann 2018/19. Der damalige Diktator Omar al-Baschir (auch: Umar al-Baschir) herrschte zu dieser Zeit und wollte massive Sparmaßnahmen einführen. Dies brachte das Fass zum Überlaufen, denn zu dem Zeitpunkt gab es für die Bevölkerung bereits mehrere Krisen: Wohnungsnot, ein kaputtes Gesundheits- und Bildungssystem und die meisten Bankautomaten waren leer, sodass die Menschen nicht an ihr Geld kamen. Währenddessen wurde jegliche politisch oppositionelle Aktivität mit Gewalt unterdrückt. Dennoch gingen die Massen auf die Straße. Aus den anfänglichen Demonstrationen und Streiks, angestoßen vom Gewerkschaftsbund SPA (Sudanese Professionals Association; Dachverband aus 17 Einzelgewerkschaften), wurde eine Bewegung aus Widerstandskämpfer:innen, die sich in den Nachbarschaften der Städte organisierten. Sie schaffte es, den Diktator zu stürzen. An vorderster Front dieser Bewegung standen Frauen, denn sie machten mehr als die Hälfte der Protestierenden aus. Auch international wurden sie zum Gesicht der Bewegung. Einige erinnern sich vielleicht noch an das berühmte Bild von Alaa Salah, einer 23-jährigen Studentin, die die Massen anheizte. Später sprach sie als Vertreterin der sudanesischen Zivilgesellschaft vor dem UNO-Sicherheitsrat und forderte, die Verantwortlichen des alten Regimes zur Rechenschaft zu ziehen.

Mit der Revolution verbesserte sich die Lage von Frauen im Sudan. So wurde das Gesetz zur öffentlichen Ordnung abgeschafft, das nicht nur politische Kämpfe unterdrückte, sondern auch das Verhalten und die Kleiderordnung für Frauen vorschrieb. Die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung wurde unter Strafe gestellt. Doch auch wenn die Revolution vor allem von Frauen getragen wurde, erhielten sie in der neuen bürgerlichen Übergangsregierung unter Premierminister Abdalla Hamdok keine vollständige Gleichheit. Nur ein Fünftel des Kabinetts wurde von Frauen gestellt, obwohl fünfzig Prozent gefordert waren. Mit der Durchsetzung der von den ausländischen Gläubiger:innen des Sudan diktierten Wirtschaftsreformen verspielte er nach und nach immer mehr seinen Rückhalt in der Bevölkerung.

Leider wiederholte sich auch im Sudan die Geschichte des Arabischen Frühlings. Die sudanesischen Streitkräfte (SAF) unter der Führung von General Abdel Fattah Burhan, die die Revolution unterstützten und versprachen, den Übergang in ein demokratisches System zu überwachen, stellten sich letztendlich gegen die zivile Regierung. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Hamdan Daglo, dem Generalleutnant der paramilitärischen Einheit RSF (Rapid Support Forces; islamistische paramilitärische Gruppe), stürzten sie 2021 Abdalla Hamdok und führten ein Militärregime ein, das erneut mit Gewalt regierte und die Errungenschaften einstampfte. Die massiven Proteste gegen diesen Militärputsch kamen leider zu spät. Die bürgerliche Revolution endete in einer Konterrevolution. Hierbei dürfen wir nicht vergessen, dass Saudi-Arabien und Ägypten das Militär im Sudan maßgeblich unterstützt haben, da sie sudanesische Söldner:innen für ihren eigenen Krieg im Jemen angeheuert hatten und sie von den USA mit mehreren Milliarden US-Dollar finanziert wurden.

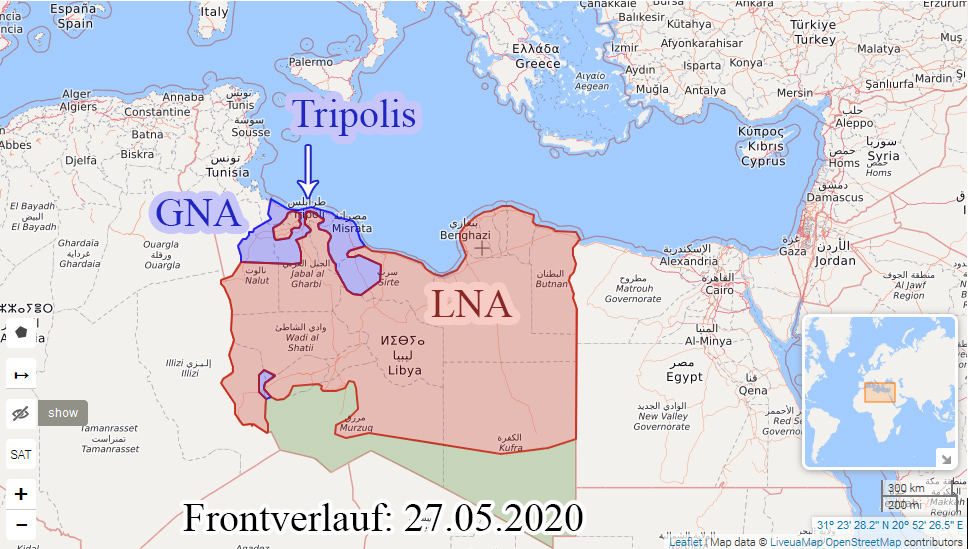

Der Sudan bildet selbst nur einen Teil des Krisenbogens, der sich westlich über die Sahelzone zieht und auch den Tschad, Mali, Burkina Faso und Niger umfasst. In diesen Staaten kam es zu Militärputschen, die die französische Vorherrschaft massiv schwächten oder durch andere ersetzten – militärisch, oft unter Beteiligung Russlands, und wirtschaftlich durch China. Im Osten erstreckt sich dieser Krisenbogen sogar bis zu den Staaten am Roten Meer und dem Horn von Afrika. Äthiopien, Eritrea und Somalia liegen strategisch günstig an der Straße von Bab al-Mandab, die den Indischen Ozean mit dem Roten Meer und von da mit dem Suezkanal verbindet. 20 Prozent des weltweiten Containerschiffsverkehrs werden durch diese Meerenge geleitet. Da ist es kein Wunder, dass die rivalisierenden imperialistischen Gruppen ebenfalls Zugang zu den Reichtümern und der geostrategischen Lage des Sudans am Roten Meer bekommen wollen. Wieder sind es der US-Imperialismus und seine Verbündeten, die sich mit Russland und China messen, sowie die Beteiligung regionaler Mächte wie Saudi-Arabien, die Waffen an die RSF liefern: Sie alle haben sich in den Sudan eingemischt und wollen ihre Kriegspartei am Ende auf dem Thron aus Leichen in ihrem Interesse über den Sudan herrschen sehen.

Der aktuelle Bürgerkrieg

Im April 2023 kam es dann zur Eskalation zwischen der SAF und der RSF, welche in einem andauernden Krieg mündete und zu einer der größten humanitären Krisen der Welt auswuchs. Ganze Stadtteile und Dörfer wurden bereits durch die Kämpfe zerstört. Mehr als 14 Millionen Menschen mussten ihre Heimatorte verlassen, über 40 Prozent der Anbauflächen sind unbewirtschaftet, wodurch die Weizenproduktion des Landes um 75 Prozent zurückgegangen ist. 26 Millionen Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung, leiden an Hungersnot. Zehntausende Zivilist:innen wurden bereits getötet und noch mehr verletzt. Besonders die Gräueltaten gegenüber den mutigen und kämpferischen Frauen des Sudans sind erschreckend. Sie sind Folter und Massenvergewaltigungen ausgesetzt. Die Angst davor treibt sie in den Suizid. An einem Tag haben sich über 100 Frauen gleichzeitig das Leben genommen, um dem zu entgehen. Gerade die RSF ist bekannt für diese Gewalt an Zivilist:innen. Immer wieder nehmen sie vor allem Frauen und Kinder als Geiseln, foltern und töten sie.

Zusätzlich ist die medizinische Versorgung größtenteils zusammengebrochen, wodurch die Verbreitung von Krankheiten massiv gestiegen ist: Cholera, Malaria, Denguefieber, Masern und Röteln führen nun neben Hunger und Krieg in den Tod. Auf einer Geber:innenkonferenz im April 2024 in Paris wurden Hilfsgelder in Höhe von 2 Milliarden Euro zugesagt. Nicht nur, dass das nicht reicht, die Lieferungen werden von den Kriegsparteien abgefangen und erreichen die Bevölkerung auch nicht.

Doch was ist mit der Befreiung?

Die Revolution scheiterte leider an den gleichen Problemen wie im Arabischen Frühling: Solange das Oberkommando der Armee, die islamistischen Parteien und die Staatsbürokratie intakt bleiben, bleibt die Gefahr einer Konterrevolution bestehen. Es braucht eine Revolution, die den ganzen Weg geht, die repressive Macht des Staates zerbricht, der korrupten Kapitalist:innnenklasse die Kontrolle über die Wirtschaft entreißt und die Macht in die Hände der arbeitenden Menschen legt. Das heißt: Demokratie alleine kann nicht bestehen bleiben, es braucht eine sozialistische Revolution im Sinne der permanenten Revolution, da das imperialistische Weltsystem immer versucht, den Sudan zum Spielball eigener Interessen zu machen. Die Menschen in all diesen Ländern haben bereits bewiesen, dass sie den Mut und die Macht haben, Diktaturen umzuwerfen. Sie haben gelernt, sich in Widerstandseinheiten zu organisieren, und haben so ganzen Armeen getrotzt. Es gilt, diese Stärke erneut zu entwickeln und sich über die Grenzen des eigenen Landes hinaus zu vernetzen und den Kampf um Befreiung erneut aufzunehmen. Dabei ist es wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Das Ziel einer Volksfront mit den bürgerlichen Kräften muss über den Haufen geworfen und durch die Schaffung eines revolutionären Programms und einer Partei für die Arbeiter:innen ersetzt werden.

Im Sudan bedeutet dies, dass die Menschen innerhalb der militärischen Kräfte die Waffen gegen ihre korrupten Generäle erheben müssen und die Arbeiter:innen jede Waffe, die sie kriegen können, sammeln und sich im Untergrund neu organisieren. Für die Arbeiter:innen der umliegenden Länder gilt es, sich selbst ebenfalls erneut zu organisieren und den Kampf aufzunehmen und so auch ihre Klassengeschwister im Sudan unterstützen zu können. Dieser Prozess muss aber mit einer revolutionären inhaltlichen Grundlage verbunden werden, um erfolgreich zu sein. Es gilt also, sich gegen jede imperialistische Intervention zu stellen, die Hilfslieferungen an die Bevölkerung durch Komitees überwachen zu lassen, um eine gerechte Verteilung zu gewährleisten, und eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, welche die Produktionsmittel unter die Kontrolle der Arbeiter:innen stellt.

Für uns in den westlichen Ländern gilt es, jegliche Einmischung unserer Staaten in die Aufstände der afrikanischen und arabischen Staaten zu bekämpfen und den Schulterschluss mit sudanesischen Aktivist:innen zu suchen. Gemeinsam müssen wir uns gegen alle wirtschaftlichen Embargos stellen, die die sudanesische Wirtschaft schwächen, und Abhängigkeiten, die aus der sogenannten Entwicklungshilfe westlicher Staaten entstehen, abbauen. Stattdessen sollte die sudanesische Gesellschaft einen Aufbauplan erstellen, der Forderungen nach Reparationszahlungen erhebt und diese erfüllt bekommt. Gemeinsam mit den Gewerkschaften müssen wir die Waffenlieferungen unserer Regierungen an Kriegstreiber:innen stoppen, egal ob im Sudan, Jemen oder Gaza!